文章內容

腦神經解密「注意!」與「別衝動!」中央大學認知所阮啟弘教授專訪

「我這輩子就算很認真,可能也沒辦法解決百分之一的問題吧,有太多謎團、太多複雜的細節值得去好好釐清。」

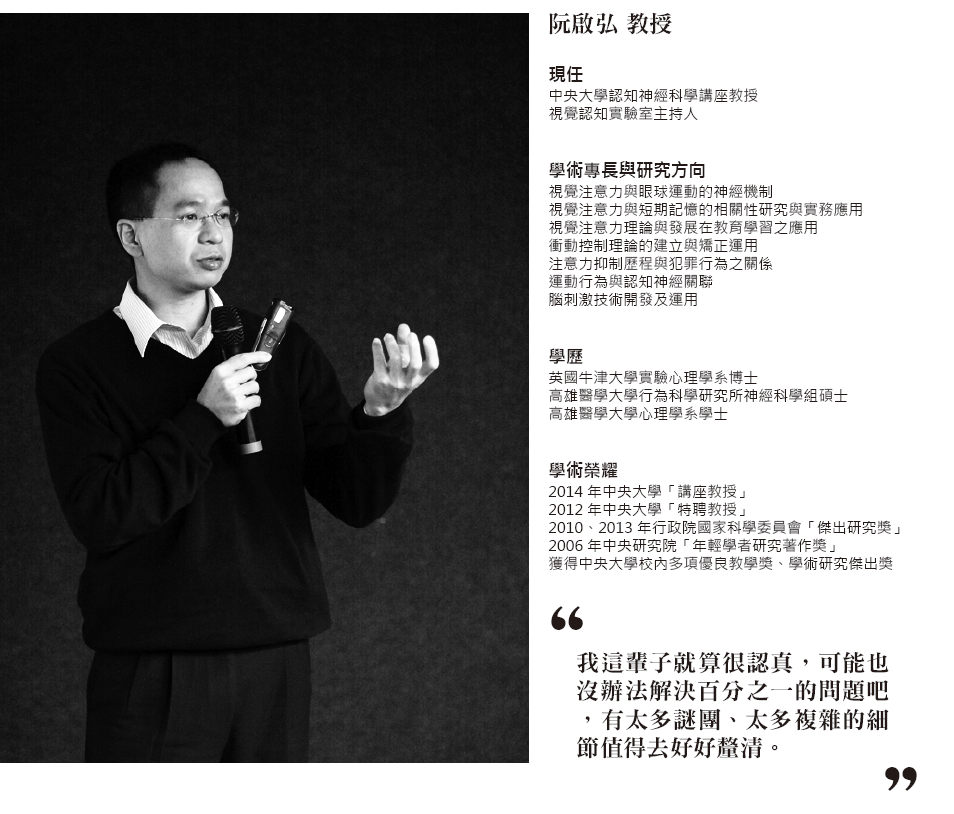

這是今年初再次榮獲「國科會傑出研究獎」的阮啟弘教授,在接受專訪時語重心長的一段評論。阮啟弘教授任職於中央大學認知神經科學研究所,是該所2003年創立時的創所元老之一,也是知名腦科學家洪蘭教授的得意門生。

阮教授所研究的認知神經科學是一門相當新興的領域,他說,「這是一個研究行為與神經機制最好的時代!」今日認知科學的蓬勃發展,仰賴於過去百年實驗心理學的理論完備,並搭配當代腦科學技術與實驗方法的開發,使得認知神經科學家能以全新的方式,研究心理、行為、運動與大腦結構、神經元的關聯。這門學科充滿著複雜的謎團,也充滿著發現新知的機會與改善人類福祉的新方向。目前,阮教授的研究方向,主要致力於視覺注意力、衝動控制、犯罪科學、教育學習及腦刺激技術的應用和開發。

❐你在看哪裡?

對我們來說,視覺可說是我們感覺世界最重要的方式,當我們在閱讀文字時,注意力似乎也跟著眼睛而隨著字裡行間的脈絡而轉移,而視覺注意力就是阮教授最主要的研究課題。以眼球運動來說,人類每天平均約有15萬次的眼動,但人們並不會意識到自己其實注意到那麼多的事物。這意味著很有可能存在某一種機制,幫助我們得以在某一個時間點上選擇及分析訊息,讓大腦得以聚焦與處理關鍵的資訊,提升反應的速度與準確性、增加知覺的敏感度,更降低其他事件的干擾以避免大腦的過度負荷。

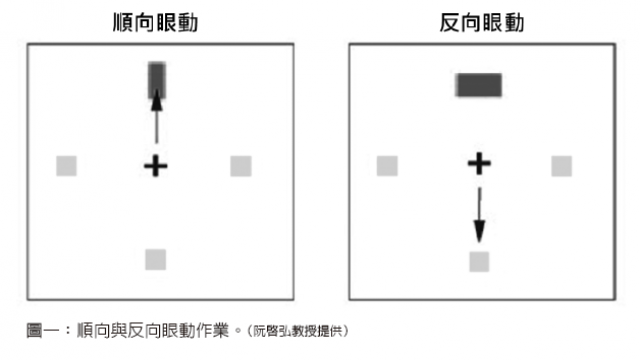

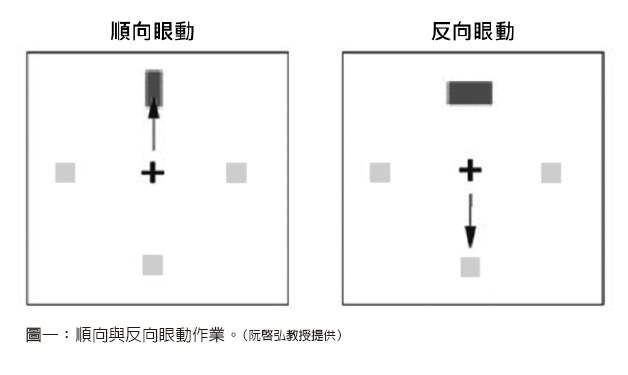

由於眼球運動與注意力的密切相關,過去里佐拉蒂(Giacomo Rizzolatti)等人的研究認為注意力只是眼球運動前的準備歷程,但隨著認知神經科學的發展,科學家提出了不同的觀點。近年來阮教授利用順向和反向眼動作業以及微電流刺激(microstimulation),訓練猴子往目標物的方向眼球跳視(prosaccade),或是往反方向眼球跳視(antisaccade)。如圖一所示,當垂直深色方塊出現時,視線須往垂直深色方塊移動,但當水平深色方塊出現時,視線須往深色方塊的反方向移動。以此紀錄兩種不同作業過程中,主要控制眼球運動的大腦額葉眼動區(frontal eye fields, FEF)的神經活動表現。實驗發現在注意力與眼動都在準備階段時,若給予微電流刺激,當水平深色方塊出現時,注意力雖往上移動,但眼球軌跡卻偏向目標物的相反位置,這代表眼球運動與注意力的神經機制很可能是獨立的。

為能進一步探討眼動與注意力的獨立,阮啟弘教授利用跨顱磁刺激技術(transcranial magnetic stimulation, TMS),確認了額葉眼動區負責動眼機制和視覺注意力以外,也證實了注意力和眼動在時序上是有差異的。這代表視覺注意力與眼球運動的神經機制是可以分離的,由於視覺注意力是短期記憶等認知能力的基礎,也與大腦前額葉的功能和自我控制能力有高度相關,注意力若有缺陷更會大幅影響高階知識與技能的學習,因此了解與提升視覺注意力的研究,對於精神疾病或學習障礙等,將能成為早期診斷與早期治療的新工具。

❐ADHD診斷治療靠遊戲

從精神疾病來看,視覺注意力的缺陷或不足與多項精神疾病有關,例如注意力缺陷過動症(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)、精神分裂症、躁鬱症、邊緣性人格、衝動型暴力犯等等。世界衛生組織的調查更指出,神經與精神等症狀造成全球30%的工作時數喪失,約等於4~5%的發展中國家國民所得。其中ADHD在學齡兒童的盛行率約3~10%,患有ADHD的學童在課業表現上也比正常學童來得差。但ADHD患者並非真的注意力不足,許多研究認為ADHD是注意力的調控上出現問題,特別是衝動控制和衝突解決能力的不足或缺失。2011年墨菲特(Terrie Moffitt)等人的研究則是進一步量化5歲孩童的自我控制能力,並長期追蹤至35歲時的個人成就。追蹤結果指出孩童時期的自我控制能力越差,成年後的健康與社經狀況也越差,而犯罪率和單親撫養後代的比率則更高。因此注意力缺陷的早期發現、早期治療機制更顯重要,但國內仍有相當數量符合ADHD診斷的學童,未受到正確的診斷與治療。

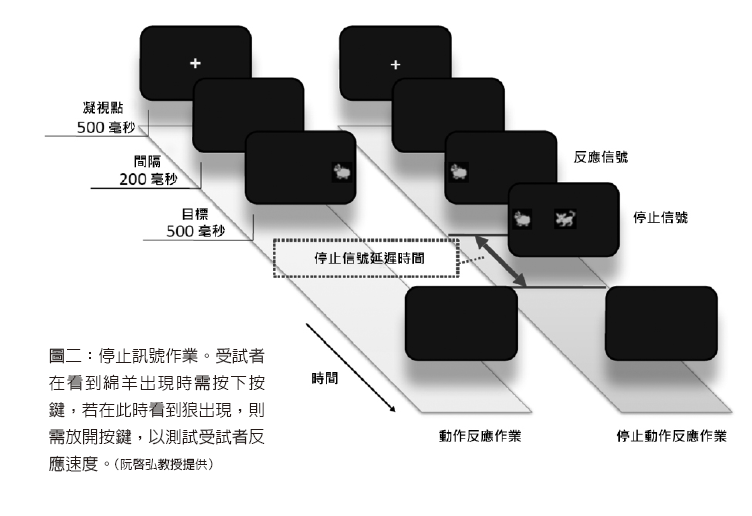

為能提高孩童ADHD診斷準確率,阮啟弘教授的團隊利用停止訊號作業(stop signal task)來測量衝動控制的能力,希望做為診斷的有效輔助工具。圖二是停止訊號作業的時間序列示意圖,受試者會先看到全黑的畫面,爾後畫面上會出現綿羊,受試者需要在看到綿羊時按下按鍵。此時故意設計在受試者按鍵時出現狼,受試者看到後需要馬上收手,以測試受試者的反應時間。在這樣的試驗中,發現隨著年齡的成長,反應時間會變快,錯誤率也會降低,例如5歲小朋友需要307.62毫秒(ms)的反應時間,但到6歲時卻只需要272.11 ms,而成人約183.16 ms。反應時間的縮短,代表著衝動控制能力隨兒童的成長而提升。利用這樣簡單而容易操作的遊戲,有助於在幼童時期觀察衝動控制能力是否異於常人,進而提供給兒童精神科醫師作為診斷參考。

另一個更有趣的觀察結果,是發現在幼童的成長過程中,大腦體積並沒有明顯的改變,但神經元卻在變少,彷彿是一種將多餘神經元「修剪」掉的過程。阮教授表示,目前的一種解釋方式,是嬰幼兒出生後在面對環境時,一開始會需要夠多的神經元來應對各種可能性,而隨著成長再慢慢地去除不會使用到的神經元。以口音為例,日本人因為日語的發音特色,大多無法分清楚英文R和L的發音。但在測量腦電波時發現,讓4~6個月大的日本嬰兒聽到一連串RRRRRLRRRRR的音,聽到不一樣的字母時,可以觀察到腦波的變化,但在日語的環境成長到一兩歲時就觀察不到這個現象了。這有可能是因為母音中沒有R、L的差別,導致部分未使用到的神經元被修剪掉。這樣用進廢退的腦神經成長特徵,也代表著若能提早發現幼童有注意力缺乏的症狀,再搭配治療或訓練方式,將有助於ADHD患者的早期發現、早期治療。

事實上,今日醫療體系與兒童心智科在ADHD患者的診斷與治療上,均有相當程度的發展與技術,但在資源有限的狀況下,要對兒童進行相關普查以找出潛在患者,勢必窒礙難行。目前我國對於ADHD的診斷,依賴家長口頭報告及二個以上不同班級老師的量表報告,在量表上出現超出同學的異常行為且超過二位家長或老師均有相同結果後,再經兒童心智科醫師判斷。故被診斷出ADHD者,往往狀況嚴重且錯失可影響腦神經發展的黃金期。阮教授表示,「目前我們已經了解了注意力在大腦中的機制,也了解了不同時期的注意力發展。我們現在想看看,要如何幫助注意力不足的人」。因此,為能實踐ADHD的早期治療,阮啟弘教授目前開發中的「注意力訓練遊戲」,正是希望在平板電腦或手機等平台上,設計簡單的遊戲,測量幼童的注意力發展狀況,並協助發展遲緩的幼童能藉此訓練以提升注意力。阮教授認為這樣價格低廉而簡單的注意力訓練遊戲,對孩童未來的健康與成就有正向的回饋,也能對日益匱乏的醫療資源提供更多的舒緩解決方案,也相信防範於未然的理念更能彌補今日醫療機制難以兼顧的困境。

❐讓暴力犯控制衝動

除了針對幼童注意力不足的早期發現與早期治療,阮啟弘教授的團隊也曾深入臺北監獄研究衝動型暴力犯。相較其他受刑人,衝動型暴力犯更難控制情緒,注意力也更容易受到帶有敵意的表情所吸引。由停止訊號作業等實驗表明,他們的衝動控制能力較差,需要更長的時間來停止他本來想做的事情。由腦電波測量的結果指出,在衝動型暴力犯身上測量到與衝動抑制相關的腦電波波形也與其他受刑人不同。這些衝動暴力犯在認知神經上的特徵,也意味著若能提供某種方式,減少衝動型暴力犯的衝動控制所需時間,阮教授說:「這就是一個『事緩則圓』的概念,讓這些犯人的衝動控制能力變好,就可以避免許多問題了。」

為了開發提升衝動控制的技術,過去利用功能性核磁共振造影(fMRI)的研究指出,衝動控制能力與大腦的前額葉和基底核有很大的相關,例如罹患ADHD的男童,他們的前額葉和基底核都較正常的男孩來的小。為了進一步確認行為與大腦之間的因果關係,阮教授利用跨顱磁刺激技術,施於前額葉上內側(pre-supplementary motor area, Pre-SMA),發現衝動抑制能力會明顯降低,因而確立了Pre-SMA在衝動抑制的關鍵角色。進一步更發現,利用跨顱直流電刺激(transcranial direct current stimulation, tDCS)的陽極端刺激Pre-SMA,可以活化該處的腦細胞,改善受試者的衝動抑制能力。這系列發現有助於衝動抑制理論的建立與驗證、臨床治療及犯罪防治矯正等,是一項兼具理論與應用的重要研究成果。

藉由研究大腦的秘密,釐清注意力的運作機制,改善人類福祉的精神疾病醫療與犯罪成因矯正,也開始出現了新的解決方向。阮教授的研究成果已發表60餘篇論文,受到國際學界的矚目。除多次榮獲中央大學校內學術研究傑出獎,也曾於2010年榮獲國科會傑出研究獎,在2006年也以視覺注意力的神經機制,榮獲中研院人文社會科學組年輕學者研究著作獎,是中研院首次將此獎項頒給認知神經科學的年輕科學家。不僅是研究領域的出類拔萃,老師也曾榮獲中央大學教學優良獎與優良導師獎。阮教授所帶領的「視覺認知實驗室」更聚集了來自物理、統計、資工、生科、財金、職治與醫學的研究員和研究生,他認為新興學科的研究與探索,需要結合不同技術與研究方法,匯集各種領域的知識和人才。他也期待能在認知神經科學領域,開展新興多元的研究議題,解決充滿謎團的複雜問題。

廖英凱:泛科學專欄作者

【延伸閱讀】其他精彩內容請線上訂閱「科學月刊」。<我要訂閱>

1. 徐慈妤等,〈臺灣認知神經科學研究的崛起:以注意力相關研究為例〉,《中華心理學刊》55卷第3期343-357,2013年。

2. 阮啟弘、呂岱樺、陳巧雲,〈跨顱磁刺激在認知科學研究的角色〉,《應用心理研究》第28期51-74,2005年。

3. Google學術阮啟弘教授頁面:Chi-Hung Juan。