文章內容

蚊子為何只叮我?

美國洛克菲勒大學的科學家發現,蚊子在挑選獵物時,可是很有策略的。對蚊子來說,吸血是獲得能量很重要的方式。吸血機制的進化,能使蚊子在雜亂的感官環境中,提高叮咬成功的機會。

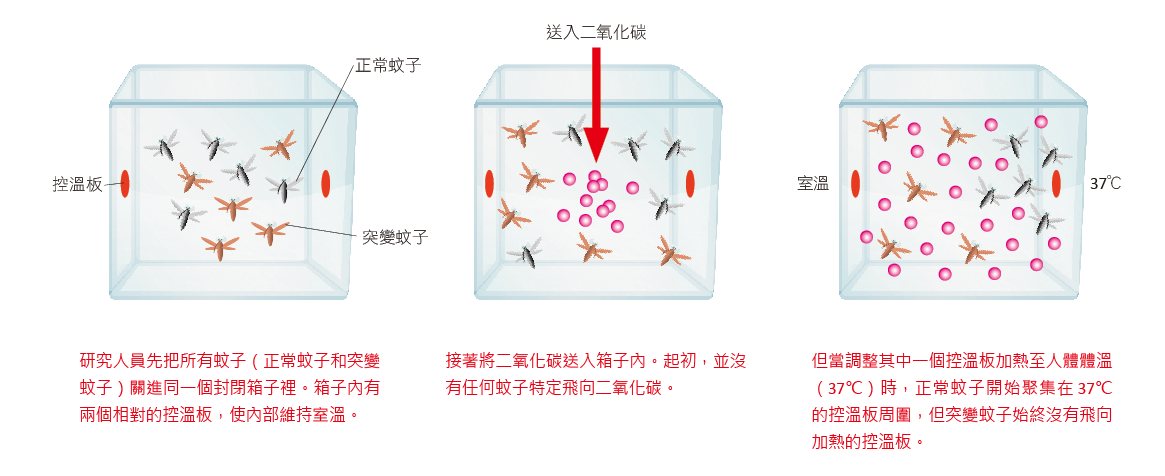

科學家找出影響蚊子鎖定獵物的三個主要因素:二氧化碳、溫度和氣味。利用基因工程技術,破壞蚊子負責感測二氧化碳的基因「Gr3」,培育突變的蚊子,用以和正常蚊子作比較。

結果顯示,在二氧化碳、溫度和氣味單獨刺激下,很難吸引蚊子靠近。如果人呼出的氣體和皮膚的氣味想要吸引蚊子,就必須要有二氧化碳的存在。

在這種合併刺激下,也顯示出二氧化碳對於蚊子尋找獵物的重要性。了解蚊子的吸血機制,更有助於改進化學驅蚊劑的設計。

炎炎夏季拉開序幕的同時,意味著一場腥風血雨的人蚊大戰即將展開。位處亞熱帶的臺灣,其實一年四季都可看見蚊子的蹤跡,但以春夏兩季為繁衍旺季。因為人類和蚊子「過從甚密」,導致許多以蚊子為媒介的傳染性疾病傳播開來,如登革熱(埃及斑蚊、白線斑蚊)、瘧疾(矮小瘧蚊)及日本腦炎(三斑家蚊)等。

那為什麼只有母蚊需要吸血呢?主要是為了獲得養分、刺激卵巢發育,並在交配前讓卵成熟。不過也有部份種類的母蚊不吸血,而是以吸食糖水維生。至於公蚊,由於口器退化,只能用來吸食植物的花蜜與汁液。所以每晚擾人清夢,並在你身上留下印記,一定就是母蚊的傑作了!

吐口氣 你已成為獵物

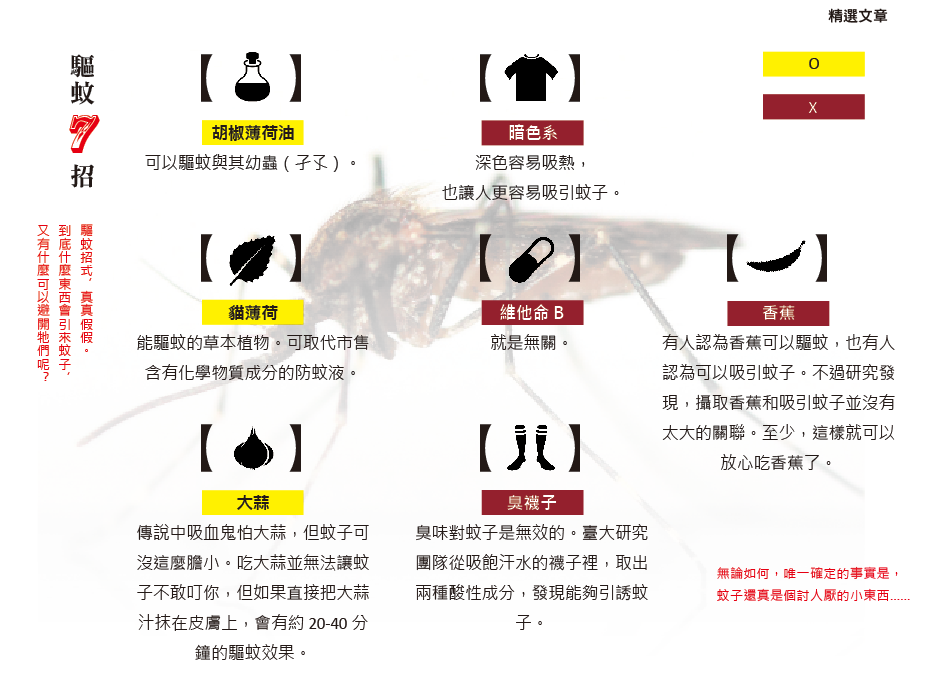

很多人好奇為何蚊子總是愛叮我?其實蚊子在尋找目標時,會依據每個人身上所發出的因子,決定牠的攻擊目標,包括溫度、溼度,及人體釋放的二氧化碳等。容易出汗的人,因為分泌出的氣味中包含乳酸、胺基酸和胺類化合物,也是蚊子喜歡的吸血對象。除了這些常見的因子,也有研究指出,懷孕的婦女較未懷孕的婦女容易被叮,這可能是因為孕婦體內雌激素量多、體溫較高,呼出的二氧化碳也較多,所以容易成為蚊子的目標。

在眾多因素中,尤以「二氧化碳」被認為是蚊子「獵食」的重要依據。先前的研究發現,位於蚊子頭部的下顎鬚(maxillary palps),是蚊子接收嗅覺和味覺訊息的感覺器官,內含觸角感受器。觸角感受器內有許多嗅覺神經元(olfactory sensory neurons, OSNs),對二氧化碳或辛烯醇(octenol,人體釋放的化學物質)特別敏感。

在這些嗅覺神經上,可找到三種二氧化碳接受器(gustatory receptor),分別為Gr1、Gr2和Gr3。若是藉由分別剔除蚊子的這三個基因,便可看出蚊子失去感測二氧化碳的能力。其中以剔除Gr1和Gr3基因,對蚊子的影響最大。科學家也曾以黑腹果蠅為模式生物做研究,觀察到剔除其中一種二氧化碳感受器的基因(DmelGr63a),會完全改變果蠅對二氧化碳的感知行為。而Gr3和DmelGr63a恰為種間同源基因(ortholog)。

❐ 意想不到的吸引力

美國洛克菲勒大學(Rockefeller University)的研究人員對這個結果非常好奇。若是病媒蚊──埃及斑蚊(Aedes aegypti)喪失感測二氧化碳的能力,那麼牠尋找獵物的行為是否也會就此消失?或是有其他因素可以幫助蚊子找到目標?而當二氧化碳存在時,蚊子追蹤獵物的能力,是否真的會大大地提升呢?

要研究這些問題,他們得先製作出「二氧化碳接受器基因」突變的埃及斑蚊。首先,藉由改變Gr3基因上的特定DNA序列,產生兩種相異的突變等位基因(allele)。一種是被剔除了四個鹼基並黏合,另一種則是剔除三十三個鹼基後,再插入一段螢光蛋白序列(enhanced cyan fluorescent protein, ECFP)。將分別帶有這兩個突變等位基因的母蚊,與正常公蚊交配,產生子代;再將這些子代互相雜交(outcross),就能產生多種Gr3突變的母蚊。那麼,這些突變母蚊和正常母蚊在面對二氧化碳、溫度、乳酸及人類氣味,這幾種因子單獨出現或同時作用時,會有不同的的反應嗎?

實驗結果發現,二氧化碳、溫度或氣味個別因子出現時,很難吸引突變的母蚊。但是在兩兩共同作用之下,卻可以明顯觀察到,正常母蚊以及帶有一個突變等位基因的母蚊都會受到吸引。然而完全喪失Gr3功能的突變蚊,不僅失去感知二氧化碳的能力,對溫度熱源或是氣味的趨向性也同樣受到影響。這個實驗也發現,二氧化碳的存在,能夠加強母蚊對於溫度熱源及氣味的感知能力,更顯示出二氧化碳對母蚊尋找獵物的重要性!

不過,會不會是基因突變影響了母蚊的運動能力,造成母蚊尋找獵物的能力變差呢?研究團隊利用3D攝影拍下了蚊子運動的軌跡,並計算出飛行距離及飛行速率。結果顯示,Gr3的突變只影響突變母蚊感測二氧化碳的能力,並不影響其運動能力。另外,他們還模擬了住家及野外空間,觀察蚊子喜好出沒的環境,發現野生型及突變型母蚊都較傾向待在室內區域,兩者並無顯著差異。但倘若製作兩個不同大小的空間時,則可觀察到,突變型母蚊顯然因為失去感測二氧化碳的能力,在大空間下較難找到目標物。

最後,該研究團隊實際製作了可供蚊子吸血的裝置,利用單一因子及雙重因子的刺激,來觀察突變母蚊是否能順利吸到血。結果如前面所述,雙重因子存在時,可成功誘導突變母蚊順利吸到血;但若只有單一因子,就連正常母蚊也無法順利找到血源。

雖然上述研究中,只觀察埃及斑蚊在失去感測二氧化碳能力時行為上的改變,並未進一步探討,二氧化碳為何會加成蚊子感測其他刺激因子的能力。但是由他們的研究成果可知,一個蛋白質(Gr3基因)失去功能,就能造成蚊子吸血行為上的改變,實為一項重大發現。這樣的研究,似乎可做為未來設計新型蚊子引誘劑的方向,利用不同刺激因子的組合,製作出蚊子陷阱。看來,讓蚊子遠離人類生活圈,並非遙不可及!

作者/梅華軒(目前就讀於陽明大學生命科學系暨基因體科學研究所,喜歡親近大自然,定時收看《動物星球頻道》,希望未來可以到南極考察)、陳俊銘(陽明大學生命科學系暨基因體科學研究所副教授,兼任陽明大學動物中心主任)

【延伸閱讀】其他精彩內容請線上訂閱「科學月刊」。<我要訂閱>

1. Lindsay, S. et al., Effect of pregnancy on exposure to malaria mosquitoes, The Lancet, Vol. 355: 1972, 2000.

2. Bohbot, J.D. et al., Functional Development of the Octenol Response in Aedes aegypti, Front Physiol, Vol. 4: 39, 2013.

3. McMeniman, C.J. et al., Multimodal integration of carbon dioxide and other sensory cues drives mosquito attraction to humans, Cell, Vol. 156: 1060-1071, 2014.